¿Qué significa recordar cuando el olvido se ha institucionalizado como política de Estado? El 2 de octubre de 1968 no es una fecha: es una herida que se niega a cicatrizar, un grito congelado en el tiempo que todavía resuena en los adoquines de la Plaza de las Tres Culturas.

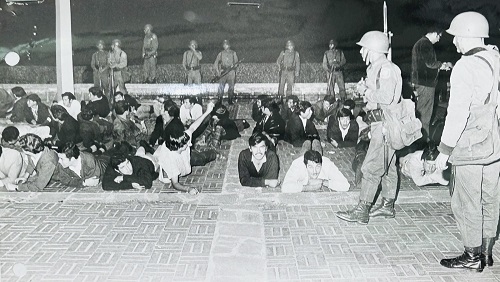

Aquella tarde, mientras el sol descendía sobre Tlatelolco, la juventud mexicana aprendió una lección terrible: que la esperanza también sangra, que los ideales pueden ser acribillados, que la sed de justicia puede ahogarse en su propia sangre. No fueron solo cuerpos los que cayeron esa noche —fueron también las ilusiones de una generación que creyó posible transformar su realidad a través del diálogo y la razón.

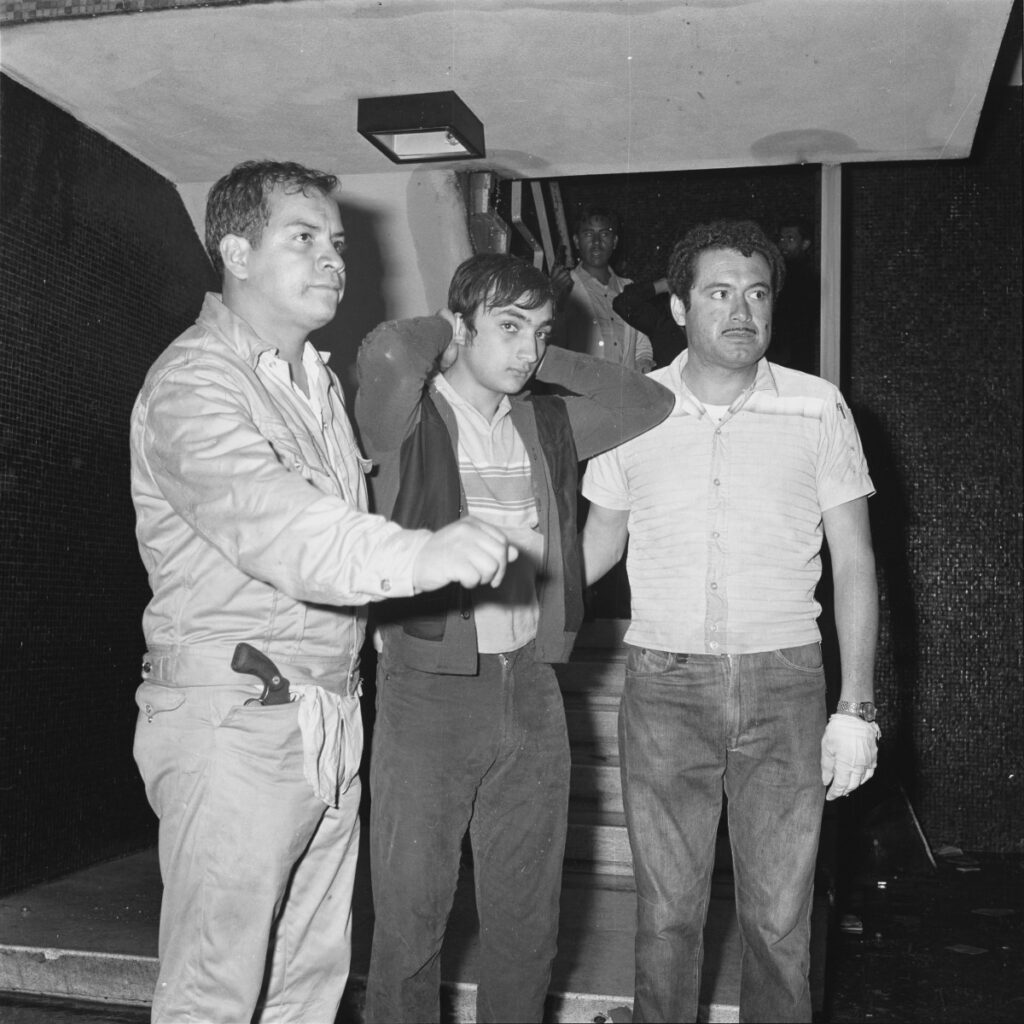

Existe una violencia más profunda que la de las balas: la violencia del silencio impuesto. Durante décadas, Tlatelolco fue un nombre que se susurraba, una verdad que se ocultaba en los márgenes de la historia oficial. ¿Cuántos estudiantes cayeron? La pregunta misma se convirtió en un abismo donde se perdían las respuestas, donde los números se difuminaban deliberadamente para que la magnitud de la atrocidad nunca pudiera ser completamente comprendida.

¿Qué sucede cuando una sociedad decide no mirar directamente a su propio horror? Se produce una forma de amnesia moral, un pacto tácito donde todos fingimos que el pasado puede enterrarse sin consecuencias. Pero la memoria histórica no es un archivo que podamos cerrar y olvidar; es un organismo vivo que, cuando se le niega, enferma y contamina el presente.

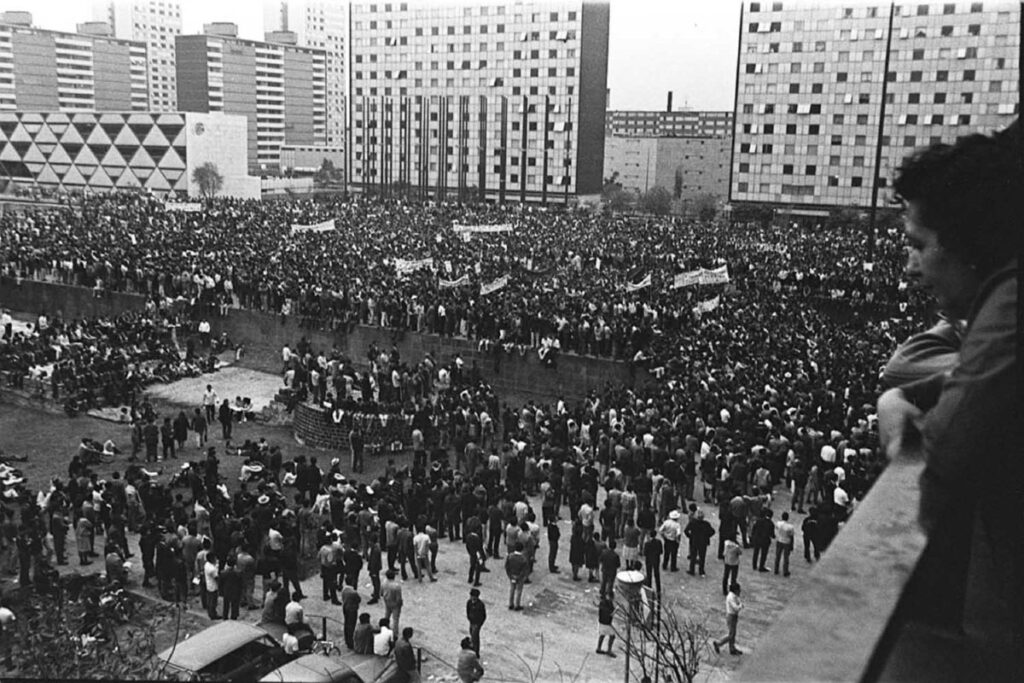

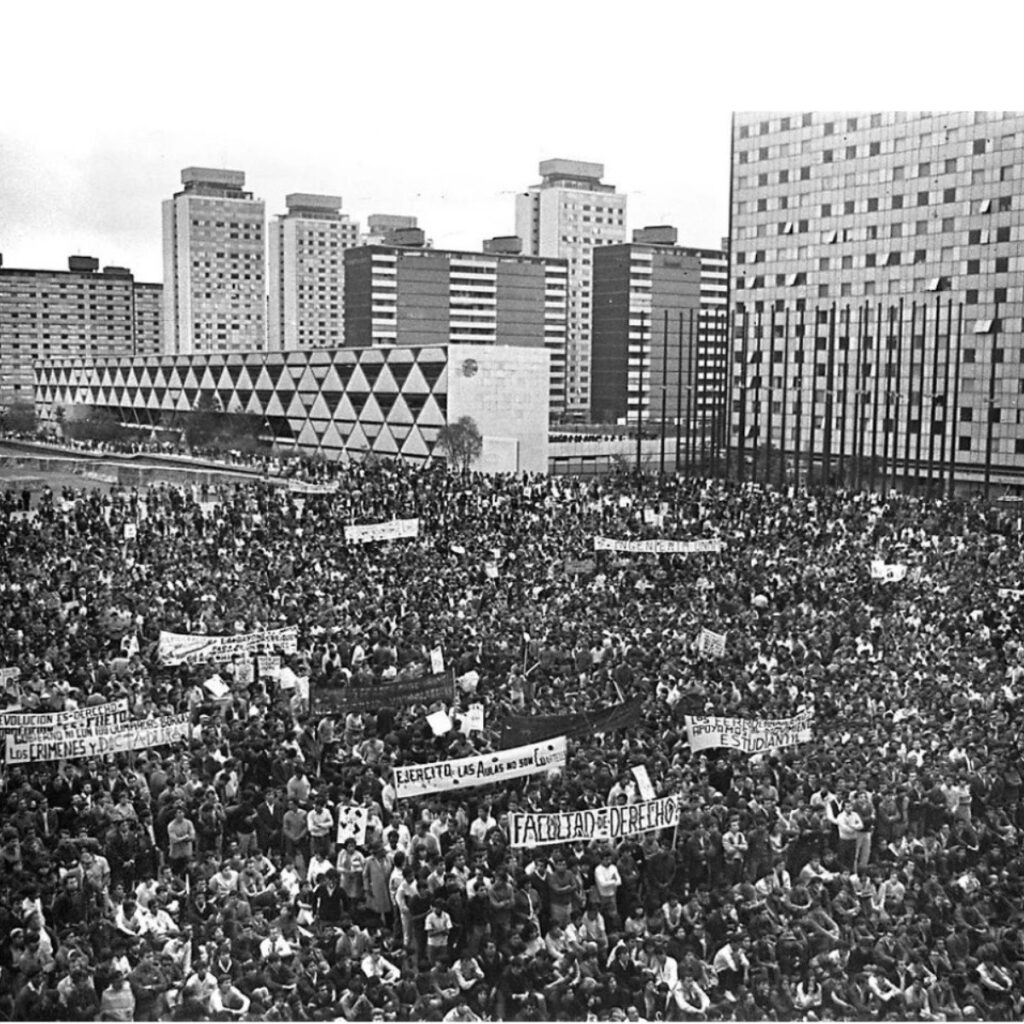

Tlatelolco nos enseña que la democracia no fue un regalo: fue una conquista dolorosa, pagada con la vida de estudiantes que tenían nuestra edad, que soñaban como nosotros soñamos, que amaban como nosotros amamos. Ellos no eran héroes míticos de un tiempo remoto; eran jóvenes de carne y hueso que un día decidieron que el silencio ya no era una opción.

Cada generación enfrenta una pregunta fundamental: ¿heredaremos la memoria o la traicionaremos con nuestra indiferencia? Porque recordar no es simplemente conocer fechas y cifras; recordar es un acto de resistencia moral, es negarse a normalizar la injusticia, es comprender que aquellos disparos no solo buscaban silenciar voces, sino también matar futuros.

Cuando hoy caminamos libremente por un campus universitario, cuando expresamos nuestras ideas sin temor a ser perseguidos, cuando cuestionamos al poder sin que eso signifique una sentencia de muerte, estamos habitando el espacio que aquellos estudiantes abrieron con su sangre. Su sacrificio no fue en vano, pero su legado se desvanece cada vez que elegimos la comodidad del olvido.

¿Qué significa para nosotros, hoy, este 2 de octubre? No puede ser una conmemoración ritual, un acto protocolar donde mencionamos la tragedia y luego regresamos a nuestras vidas sin que nada en nosotros se transforme. Tlatelolco nos exige algo más profundo: nos exige preguntarnos qué injusticias de nuestro presente estamos normalizando, qué violencias contemporáneas estamos aceptando con nuestro silencio.

La memoria no es nostalgia: es brújula moral. Recordar Tlatelolco es comprometernos a construir el país por el que aquellos jóvenes lucharon. Es entender que la democracia es frágil, que los derechos se defienden cada día, que la libertad siempre está a una generación de distancia de la extinción.

En la Plaza de las Tres Culturas, donde convergen el México prehispánico, el colonial y el moderno, se condensó también la tragedia de un país que asesinó a su propia juventud. Pero en ese mismo espacio habita también la resistencia de quienes se niegan a olvidar, de quienes entienden que honrar a los caídos no es solo un acto de piedad, sino de justicia.

Que este 2 de octubre no sea solo una fecha en el calendario. Que sea el recordatorio permanente de que la indiferencia es cómplice, de que el olvido es traición, de que nuestra responsabilidad con la historia es también nuestra responsabilidad con el futuro.

No se olvida.